文章正文

文章正文

### 内容简介

在当今数字化时代,人工智能技术的迅猛发展为艺术创作带来了前所未有的可能性。借助的力量,艺术家们可以创造出以往难以想象的作品,这些作品不仅在视觉上令人震撼,而且在情感表达上也独具匠心。随着人工智能在艺术领域的广泛应用一系列复杂的法律和伦理难题也随之浮现,尤其是关于人工智能作品的著作权归属、合理采用以及版权保护等难题。这些难题不仅涉及创作者的权益,更触及到整个社会对艺术创作本质的理解和界定。本文旨在深入探讨人工智能作品的法律地位及其背后所引发的一系列挑战,并试图提出相应的应对方案,以期为未来艺术创作和知识产权保护提供参考。

### 人工智能作品的合理利用疑惑

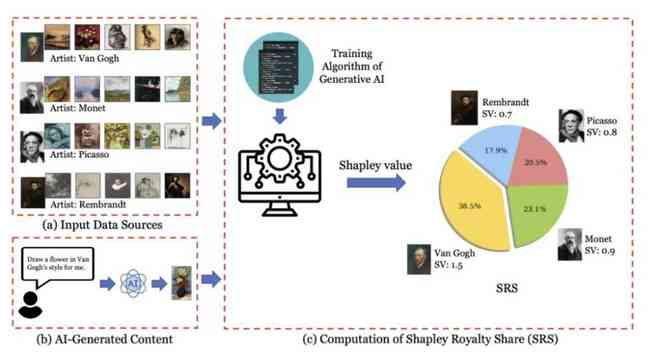

合理采用原则是版权法中一个关键的例外条款它允许在特定条件下无需获得原作者许可即可采用其作品。这一原则在传统版权领域已有较为明确的界定,但在面对新兴的人工智能作品时,却面临着新的挑战。一方面,人工智能作品往往基于大量数据训练而成,这些数据可能来源于各种受版权保护的作品,怎样去界定合理利用范围成为一大难题;另一方面,人工智能生成的作品是不是应被视为“原创”,进而享受版权保护,也是一个需要仔细考量的疑惑。 探讨人工智能作品在何种情况下能够被合理采用,对平衡创作者权益与公众利益具有必不可少意义。为了应对这一复杂局面,有必要从法律和技术两个角度出发,制定更加灵活且适应性强的合理利用标准。

### 人工智能作品著作权疑惑研究

著作权作为一项基本权利赋予了创作者对其作品的控制权,包含复制、发行、展示和演绎等权利。当作品由人工智能自动生成时传统的著作权概念便面临挑战。人工智能本身不具备法律主体资格,无法成为著作权人这就意味着作品的原始创意可能无法得到直接保护。由于人工智能创作进展中大量依赖于外部数据,这些数据的来源和版权状态往往复杂多变进一步增加了界定著作权归属的难度。随着算法的不断迭代升级,人工智能生成作品的优劣和风格也在持续变化,这使得对“原创性”和“独创性”的认定变得更为模糊。 深入研究人工智能作品的著作权疑问不仅有助于厘清相关法律关系,也为未来的版权制度创新提供了理论基础。

### 人工智能作品的著作权归属

在传统版权体系中著作权往往归属于实际创作作品的人。在人工智能参与创作的情况下,这一规则面临巨大挑战。当前,主要存在两种观点:一是将著作权归于人工智能的所有者或开发者,理由是他们提供了创作环境和工具;二是主张将著作权授予最终采用者因为采用者决定了创作目标并实施了必要的干预。这两种观点各有道理,但也都存在不足之处。例如,若是将著作权完全归于开发者,有可能抑制个人客户利用人工智能实施创作的积极性;而倘若将著作权全部授予采用者,则可能造成开发者缺乏足够的激励去改进和完善技术。 应对这一疑惑的关键在于找到一种平衡机制既要保障创作者权益,又要鼓励技术创新。例如,能够考虑建立一种混合所有制模式,即著作权由开发者与利用者共同享有并通过合同形式明确双方的权利义务关系。同时还应建立健全相关法律法规,明确规定人工智能作品的著作权归属标准,以减少争议。

### 人工智能作品设计制作

设计和制作人工智能作品是一个复杂而多步骤的过程,涵盖了数据收集、模型训练、参数调整等多个环节。数据收集是基础,高优劣的数据集不仅能够提升模型的学习效率,还能保证生成作品的品质。为此开发者需要广泛搜集各类素材,并对其实行预解决,如去除噪声、格式转换等。接下来是模型训练阶段,通过反复迭代优化算法参数,使模型具备更强的生成能力和更高的准确率。值得留意的是,训练进展中需严格遵守数据隐私保护法规,避免侵犯个人隐私。还需定期评估模型性能及时调整策略以应对可能出现的疑惑。 在实际应用阶段,设计师可依照需求对生成结果实行微调,以满足特定场景下的个性化需求。整个过程既考验技术实力,又离不开良好的项目管理能力,只有这样,才能保障最终产出的作品既有艺术价值,又符合版权规范。

### 人工智能作品的版权疑问

随着人工智能技术在艺术创作领域的广泛应用,其生成的作品越来越多地进入了商业流通渠道由此引发了一系列版权疑惑。一方面,由于人工智能生成的作品往往基于海量数据训练而成这些数据中可能包含大量受版权保护的内容,怎样去界定其中的版权归属成为一大难题。例如,在一幅由绘制的画作中,采用的某些图像元素可能是其他艺术家的原创作品此时便涉及到版权侵权疑问。另一方面,由于人工智能自身并不具备法律主体资格,因而很难将其视为真正的版权持有者。这就引起了一个悖论:虽然人工智能能够独立完成创作但却无法获得正式的版权保护。此类现状不仅不利于激发创作者的积极性也可能阻碍新技术的发展。为熟悉决上述疑问,建议选用以下措施:一是加强数据版权管理,保证在训练期间利用的所有素材均经过合法授权;二是探索建立专门针对人工智能作品的版权登记制度,为创作者提供一种新的权益保障途径;三是完善相关法律法规,明确界定人工智能作品的版权归属及侵权责任,从而营造一个健康有序的创作环境。